Robert Campin, l'ange déchu

Publié le 3 novembre 2012

Robert Campin ?, Sainte Véronique et la Vierge à l'Enfant, volets gauche et droit du Triptyque dit de Flémalle, huile et tempera sur bois, vers 1430, Francfort, Städelkunstinstitut.

À l'origine de ce message se trouve un corpus d'œuvres assez polémique au sein de la communauté des chercheurs en histoire de l'art. Pour la première fois en domaine flamand, on peut discerner le travail, au sein d'un même atelier, de plusieurs peintres au tempérament différent dont on connaît les noms. Leur succès est tel que les formules qu'ils ont développées se répandent dans l'art flamand, voire européen, tout au long du 15e siècle. S'ajoutent à cela des documents d'archives assez nombreux mais parfois délicats à interpréter. Je veux parler du cas de Robert Campin, actif à Tournai de 1406 à 1440 environ, et de ses deux principaux élèves, Jacques Daret et le célèbre Rogier de le Pasture (Rogier van der Weyden).

Fragment de lampas (tissu de soie broché d'or à motifs en relief),

Lucques en Italie, vers 1400, Paris, musée du Cluny.

C'est ce type de textile qui sert de fond au retable dit de Flémalle.

Un corpus donné au « Maître de Flémalle »

Robert Campin ou Henri le Kien ?, Triptyque de la mise au Tombeau, dit Triptyque Seilern,

huile et feuille d'or sur bois, vers 1410-20 ?,

Londres, Courtauld Institute.

Pour la première fois semble-t-il, un ange essuie des larmes

du revers de la main (au fond à droite du panneau central).

Le retable est sans doute l'un des plus anciens du corpus... à moins qu'il ne soit de la main d'un autre tournaisien, Henri le Kien (hypothèse suggérée par Ludovic Nys).

C'est en 1898 que l'historien de l'art allemand Hugo von Tschudi détache de l'œuvre de Rogier van der Weyden un ensemble qu'il considère à part. Il le fonde sur trois panneaux du musée de Francfort de dimensions très proches, et réputés provenir de l'abbaye de Flémalle près de Liège – d'où le nom « maître de Flémalle ». De manière intéressante, von Tschudi décrit le peintre comme un contemporain de van der Weyden, peut-être un peu plus jeune, influencé par lui et van Eyck.

En 1902 a lieu à Bruges une exposition fondatrice consacrée aux Primitifs flamands. Georges Hulin de Loo identifie alors le maître de Flémalle à Jacques Daret, peintre actif à Tournai puis à Arras. Il revient sur son idée sept ans plus tard et propose de rendre le corpus au maître de Jacques Daret, Robert Campin. C'est cette opinion qui prévaut aujourd'hui. Toutefois, d'autres chercheurs, dans la lignée d'Emile Renders, ont été tentés de restituer le groupe à van der Weyden jeune, en se fondant sur des détails anatomiques (d'après la méthode de Giovanni Morelli qui préconisait de reconnaître la « main » de différents artistes d'après l'examen privilégié des doigts, orteils et oreilles etc.). Le groupe a parfois été divisé en deux sous-groupes, celui du « maître de Flémalle » et celui du « maître de Mérode » d'après un tableau conservé à présent aux Cloisters de New York.

Robert Campin et atelier ?, Triptyque de l'Annonciation dit Triptyque de Mérode,

huile sur bois,vers 1427-32,

New York, Metropolitan Museum of Art, The Cloisters.

Les analyses ont révélé que le panneau central était antérieur aux volets latéraux : le client a acheté une Annonciation tout prête, et s'est fait représenter à gauche.

Il a fait ajouter son épouse dans un second temps.

Au sens large où l'on entend la production de cet atelier, on recense une petite quarantaine d'œuvres, soit originales, soit copies fidèles à des originaux du maître. On peut les dater entre 1410 et 1440 environ, avec une période de pleine maturité à partir de 1525 et dans les années 1430 – comme Jan van Eyck. Tous ces tableaux sont peints sur bois, certains en partie à l'aide de peinture à l'huile. Il s'agit soit de sujets religieux, soit de portraits.

Robert Campin ?, Portrait de Robert de Masmines, proche de Philippe le Bon ?,

huile sur bois, vers 1425 ?,

Madrid, musée Thyssen-Bornemisza.

Il existe un autre exemplaire plus petit à la Gemäldegalerie de Berlin. Le modèle a été identifié par Hulin de Loo grâce au « recueil d'Arras » (Arras, Bibliothèque municipale) qui reprend rétrospectivement sous la forme de dessins les traits des membres de la cour de Philippe le Bon. Il est attribué aujourd'hui à Jacques Le Boucq (1520-1573), actif au service de Charles Quint.

L'identification du modèle est actuellement remise en cause.

Sur l'ensemble, un seul tableau est daté : le volet gauche du triptyque commandé par le ministre franciscain de la province de Cologne, Heinrich von Werl, et achevé en 1438 (Madrid, musée du Prado).

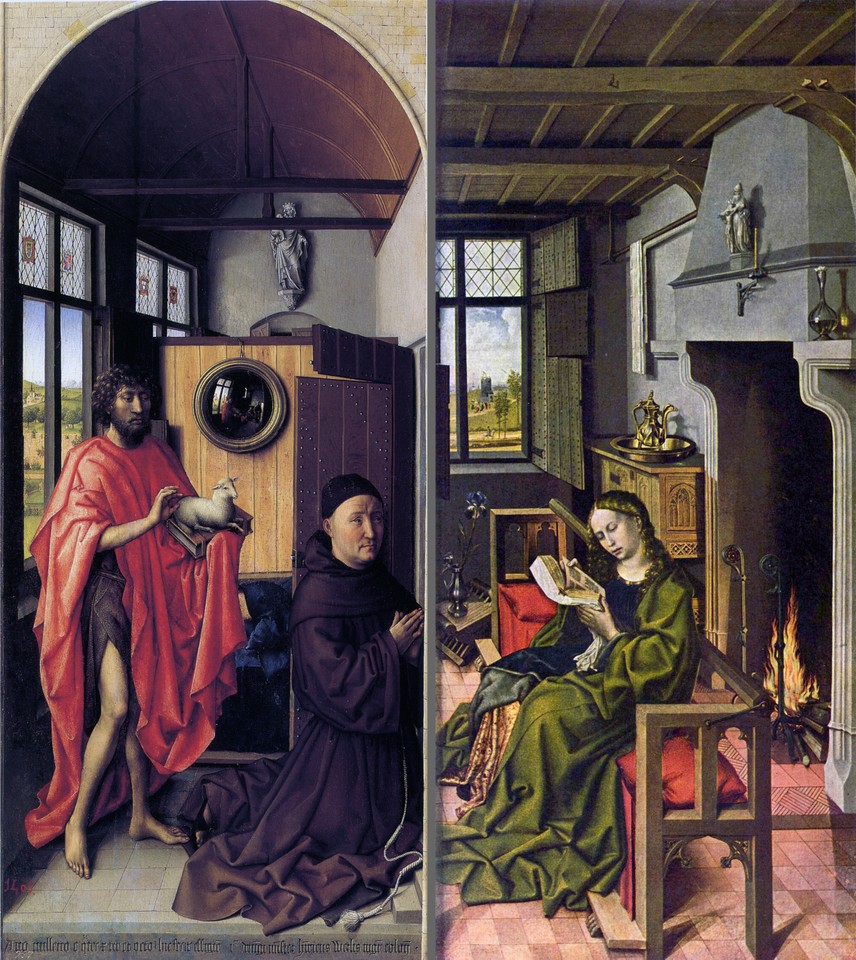

Robert Campin ?, Heinrich von Werl présenté par Saint Jean-Baptiste et Sainte Barbe,

deux volets extérieurs du « Triptyque Werl »,

huile sur bois, 1438, Madrid, musée du Prado.

Inscription : Ano milleno C q(ua)ter X ter et octo hic fecit effigie(m) [sua(m)] deni(n)gi [pour depingi] m(i)n(i)ster h(i)nricus Werlis m(a)g(ister) colon(iensis). L'an 1000 + 100x4 + 10x3 + 8, maître Heinrich von Werl, ministre de Cologne a fait peindre son effigie ici.

Le centre passe pour avoir représenté la Vierge entre les Vierges :

drôle de peep-show dans une sacristie !

Si le volet droit est conforme à l'iconographie développée par l'atelier du maître de Flémalle (voir l'Annonciation du Triptyque de Mérode plus haut), le volet gauche en revanche est un pastiche du style de Van Eyck. Le miroir convexe, l'inscription gothique sur la marche en sont les signes les plus manifestes. Peut-être le panneau central comportait-il une signature ? De deux hypothèses : soit le triptyque a été l'occasion pour le peintre de défier Van Eyck sur son terrain, soit l'imitation est une commande explicite du client, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hélas le prix-fait (contrat) de ce tableau n'a pas été conservé.

En somme, l'on est bien en présence d'un atelier flamand contemporain de Van Eyck, et qui partage une partie de ses innovations, la peinture à l'huile et la recherche du trompe-l'œil notamment. La peine à distinguer entre « maître de Flémalle » et Rogier van der Weyden a en partie été résolue par les analyses scientifiques. Le dessin sous-jacent, vu à la réflectographie infra-rouge, est assez différent dans les deux cas : le maître de Flémalle définit les volumes par des hachures arrondies, tandis que Rogier van der Weyden trace des lignes de séparation entre ombre et lumière. L'étude de la dendrochronologie (datation du bois) a révélé que certains panneaux étaient antérieurs d'une génération à Van der Weyden.

Suiveur de Robert Campin ?, Vierge à l'écran d'osier dite Vierge Salting,

huile et tempera sur bois, vers 1440,

Londres, National Gallery.

Mais les récentes analyses scientifiques n'ont pas résolu tous les problèmes soulevés par l'étude stylistique. Le corpus authentique ne cesse de s'étioler. Exit la délicieuse Vierge à l'écran d'osier de la National Gallery de Londres, donnée à un « suiveur » vers 1440, soit à la toute fin de la carrière supposée de l'artiste. Elle avait pourtant tout pour plaire, malgré une lourde restauration au 19e siècle (localisée en haut et à droite du panneau, non sur les visages). En effet, elle avait, du maître de Flémalle :

- le type féminin au visage ovale, marqué par un nez long et droit ; les yeux quasi clos et les longs cheveux blond vénitien ondulés en cascades, avec la raie au milieu

- le goût des formes courbes voire rondes (fenêtres, visages, tables, ici l'écran de cheminée en osier suggérant une auréole...)

- le riche mobilier, les textiles aux lourds plis cassés qui donnent une allure sculpturale aux personnages

bref, un air de sérénité et de confort que l'on ne retrouve pas vraiment ailleurs.

L'atelier du maître a dû être suffisamment étoffé pour révéler d'importantes différences de sensibilité dans le traitement des personnages. Ce sont surtout des motifs qu'il a transmis à une génération de peintres. Les intérieurs bourgeois où prennent place tantôt une Annonciation, tantôt une Vierge à l'Enfant, tantôt une sainte, ont énormément plu. Le feu de cheminée, le banc, le livre à riche reliure, le bassin et l'aiguière d'étain (pour la toilette) ou encore le linge qui sèche, accroché à une tringle, sont autant d'objets fétiches, traités en nature morte. Tout cela est très nouveau.

Robert Campin ?, Annonciation, vers 1415-25 ?,

Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts.

Cette version serait la plus ancienne du type développé par l'atelier

(le catalogue du musée ne donne pas la technique employée ; le tableau est peint sur bois).

Celle-ci est encore assez sombre et intimiste, presque confinée.

Ce n'est sans doute pas un hasard si une xylographie (gravure sur bois) coloriée, en l'occurrence Saint Christophe portant le Christ, est placardée sur le manteau de cheminée, ou si les lys couramment associés à la Vierge sont présentés dans un vase en majolique (céramique peinte sur fond blanc opaque) : le peintre témoigne ici de deux techniques récentes et à la mode, importées aux Pays-Bas depuis l'Allemagne (gravure) et l'Espagne (majolique). Ce tableau constitue un manifeste du confort bourgeois des années 1420-30, et par-là même interroge le statut du peintre, en pleine évolution.

Nouveau également, le traitement du paysage. Il bénéficie certes des innovations de la génération précédente dans le domaine de la miniature. Des enlumineurs comme le maître de Boucicaut ou les frères de Limbourg, auteurs des Très riches Heures du duc de Berry sont friands de scènes en extérieur. Le maître de Flémalle y ajoute sa touche naturelle. La Nativité de Dijon et son lever de soleil sur la campagne en constituent un superbe et rare exemple. Si la perspective mathématique est encore maladroite dans les rochers en haut à gauche, la perspective atmosphérique (ce dégradé de couleurs vers l'horizon) est tout à fait maîtrisée. Bientôt le paysage allait devenir le symbole même de l'art nordique, imité des Italiens.

Robert Campin ?, Nativité (et Adoration des Bergers),

vers 1435 ?, huile sur bois, Dijon, musée des Beaux-Arts.

Là au moins, on respire !

S'ajoute à cela un goût de l'iconographie atypique. Sont ici fusionnés en une scène la Nativité et l'Adoration des bergers. La présence des sages-femmes vient des évangiles apocryphes (non retenus par le dogme catholique). De même le rayonnement du Christ, plus intense que la chandelle de Joseph, serait issu des visions de Sainte Brigitte de Suède (1372). Il est toujours intéressant qu'un peintre intègre des éléments d'iconographie rare, et l'on peut se demander là encore s'il a agi sur les conseils d'un théologien.

Aux limites de la religion et du portrait, figure enfin ce portrait en buste du Christ et de la Vierge, daté vers 1430-35. Lui aussi est appelé à un brillant avenir. On y retrouve les visages ovales, bien symétriques, au long nez fin. La Vierge, comme chaque fois, a le visage penché par pudeur et par dévotion.

Robert Campin ?, Le Christ et la Vierge en prière,

huile et feuille d'or sur bois, vers 1430-35 ?,

Philadelphie, Philadelphia Museum of Art.

Le fond d'or est ici archaïsant et exotique, à la manière des icônes byzantines. Il n'empêche pas que le Christ ait la main gauche comme posée sur le cadre, effet illusionniste appelé à se répandre dans le portrait. Le maître de Flémalle, suivant les effets souhaités, place ses personnages devant un fond d'or (le mystère du Divin échappe à la perspective et devient une image sacrée, frontale), un fond textile (à l'imitation de statues placées devant un dais) ou un fond de paysage, selon l'idée qu'à Noël, Dieu s'incarne dans notre humanité.

En définitive, ce que l'on doit à ce peintre est considérable :

- une tendance à représenter les figures de manière plus sculpturale, par opposition à la tendance décorative traditionnelle du style qui précédait

- des expressions sereines sur les visages

- l'irruption du quotidien au milieu du sacré (le feu dans la cheminée, le mobilier bourgeois, les outils de charpentier de Joseph etc.) parfois fondée sur les textes apocryphes ou la mystique médiévale

- le paysage naturaliste venu des manuscrits enluminés

- le portrait où le modèle pose ses mains sur le cadre

- des détails comme l'ange pleurant la mort de Jésus qui se sèche les larmes du dos de la main (peut-être une idée de Henri le Kien son condisciple) ?

Il est notamment un précurseur du paysage et de la nature morte. On peut se demander en revanche s'il ne s'est pas mis à peindre des portraits laïcs sous l'influence de van Eyck.

Mais il y a un hic : l'abbaye de Flémalle n'a jamais existé ! L'appellation « maître de Flémalle » n'a donc plus vraiment de sens. C'est ce qui explique sans doute que malgré l'absence de preuves formelles, la communauté ait opté massivement pour le nom de Robert Campin, là où d'ordinaire on aurait écrit « maître de Flémalle (Robert Campin ?) ».

La fortune de Robert Campin

Jean Delemer et Robert Campin, Annonciation,

pierre d'Avesnes sculptée et peinte, 1428,

Tournai, église de la Madeleine, actuellement dans l'église Saint-Quentin.

La polychromie des statues est la seule œuvre que l'on peut attribuer avec certitude à ce peintre !

On discute pour savoir s'il en a aussi donné le dessin... qui n'est pas si proche du style du maître de Flémalle.

Les statues étaient placées sur des consoles en hauteur de part et d'autre de la nef.

Le groupe a été restauré en 2009, et auparavant par Victor Kain (qui signe sur le livre d'heures) en 1859.

- vers 1375-78 : naissance à Valenciennes ? On la déduit d'après de sombres histoires d'héritages...

- 1404-1410 : les « valets » de Robert Campin sont mentionnés dans les comptes de l'église Saint-Brice à Tournai (on les rémunère en vin). L'église a été bombardée en 1941 mais des photos des fragments d'une Annonciation peinte à la détrempe ont été prises.

- 1406 : franc-maître de la ville de Tournai (habite en la Lormerie, rue qui enserre le chevet de la cathédrale ; la Lormerie désigne le quartier des cloutiers).

- 1410 : acquiert le droit de bourgeoisie à Tournai.

- 1418 : Jacques Daret, âgé de 15 ans, entre dans son atelier.

- vers 1419 : Gérard de Stoevere, peintre à Gand, lui envoie son fils Jean pour qu'il le forme.

- 1420 : vend sa maison rue de la Lormerie et s'installe près de Saint-Pierre, où la guilde de Saint Luc (association des peintres) a fait installer sa chapelle

- avant 1422 : épouse Ysabiel de Stoquain, qui ne lui donne pas d'enfants.

- 1423 : doyen de la guilde des peintres et orfèvres de Tournai.

- 1423-28 : révolte à Tournai. Un gouvernement démocratique se met en place.

- 1425 et 1427 : fait partie des 30 « eswardeurs » (gardiens) de Tournai qui désignent les jurés et les échevins (membres du conseil municipal) et sont eux-mêmes choisis par les membres des plus grandes familles de la ville. Au bout d'un an, ils deviennent échevins, et ceux-ci deviennent jurés (organisation depuis le règne de Philippe Auguste où Tournai est devenue française).

- 1426-28 : prend 4 élèves dont les noms sont inscrits au registre de la guilde de Saint-Luc.

- 1427 : Jacques Daret et Rogelet de le Pasture sont apprentis dans son atelier.

- 1428 : peintures murales pour la « halle des jurés » commandée par le magistrat (la municipalité) de la ville (Saint Piat, Saint Eleuthère, le roi, la reine et le dauphin de France et d'autres personnages) ; devient marguiller de l'église Saint-Pierre (il peut servir de maître d'ouvrage en cas de travaux dans la paroisse) ; peint des statues exécutées sans doute d'après ses modèles par Jean Delemer et figurant l'Annonciation (église de la Madeleine, mais depuis 2010 à l'église Saint-Quentin).

- 21 mars 1429 : procès pour sa participation au soulèvement ; il est condamné à une amende et un pèlerinage à Saint-Gilles-du-Gard. On lui interdit les charges publiques.

- 1430-31 : il est rétribué pour avoir peint une Crucifixion dans un missel de l'église Sainte-Marguerite de Tournai (c'est sa seule enluminure connue).

- 30 juillet 1432 : banni de Tournai à la suite d'une preuve d'adultère (longue liaison avec une certaine Laurence Polette) ; à la suite d'une intervention de la comtesse Marguerite de Bourgogne, sa peine est commuée en amende. Jacques Daret quitte l'atelier cette année-là.

1438 : doit fournir des patrons pour des peintures sur toile, sur la vie de Saint Pierre, au peintre Henry de Beaumetiel. - 26 avril 1444 : mort à Tournai.

Contrairement à van Eyck, Robert Campin n'échappe pas aux contraintes du métier de peintre (il appartient à la guilde de Saint-Luc, qui définit les usages de la profession dans la ville). Il mène toute sa carrière à Tournai, cité qui n'était pas spécialement renommée jusque-là pour la peinture. En revanche, c'est avec Arras le plus gros centre de production de tapisseries de l'époque, qui exporte dans l'Europe entière. Étranger à la ville, il est d'abord franc-maître (maître-libre) jusqu'à avoir acquis son droit de bourgeoisie. Il peut ensuite étoffer son atelier en employant plusieurs apprentis. Il est probablement devenu assez riche et célèbre.

Pourtant, on ne connaît aucune œuvre signée de Robert Campin (les statues présentées plus haut sont mentionnées dans les archives de la paroisse en question). Fait étrange, il n'apparaît dans aucune source littéraire de la Renaissance, et le livre des peintres de Van Mander ne le cite pas non plus, même à propos de la jeunesse de van der Weyden.

Je m'interroge beaucoup sur ce qu'apporte la connaissance de la vie de Robert Campin à la compréhension de son œuvre supposé. Des clous ? En effet, le passage par le quartier de la Lormerie me fait irrésistiblement songer au Saint Joseph charpentier du Triptyque de Mérode... J'ajoute :

- qu'à ma connaissance on n'a retrouvé aucune tapisserie tissée d'après ses patrons, alors qu'il a dû fournir les liciers de la ville. Cela dit, aucun dessin original non plus ne lui est donné, alors qu'il est censé avoir diffusé ses idées un peu partout...

- qu'on n'a pas la preuve d'une rencontre avec van Eyck, même si rien ne l'exclut non plus.

- que l'essentiel du corpus du maître de Flémalle est actuellement daté vers 1430-35, or c'est une période de difficulté pour Campin, du fait du retour au pouvoir des anciennes familles et de ses procès. Ce n'est pas forcément un argument contre l'identification Flémalle/Campin : faute d'éléments, on a souvent tendance à dater une innovation du moment où elle se diffuse.

Interdit de responsabilités politiques puis rayé des histoires de l'art jusqu'au 19e siècle après une période vraisemblablement faste pour son atelier, Robert Campin fait figure d'ange déchu de la peinture flamande ! Et pourtant, s'il est bien le maître de Flémalle, son engagement politique n'a d'égale que ses innovations picturales. Robert Campin, homme de révolutions !

Pour citer ce billet Stéphanie Deprouw-Augustin, « Robert Campin, l'ange déchu », Blog Apprendre à voir, 3 novembre 2012, https://deprouw.fr/blog/robert-campin-lange-dechu/.